長善寺

長善寺 – 新潟市に佇む歴史ある古刹

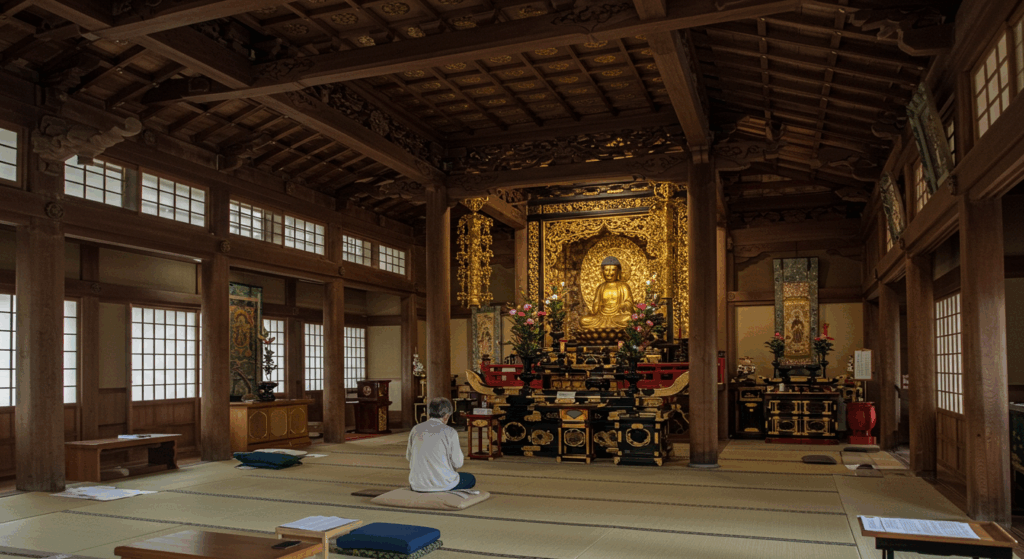

新潟県新潟市西蒲区河間に位置する長善寺は、室町時代から続く歴史ある寺院です。

角田山や弥彦山を望む越後平野の静かな地に建つこの寺は、500年以上もの間、参拝者たちを迎え続けています。

その静謐な佇まいは訪れる人々の心に安らぎを与えます。

角田山は古くから信仰の山として知られ、四季折々の美しい自然に囲まれた静かな環境が特徴です。

新潟市の隠れた名刹として親しまれている「長善寺」をご紹介いたします。

長善寺と浄土宗の深いつながり

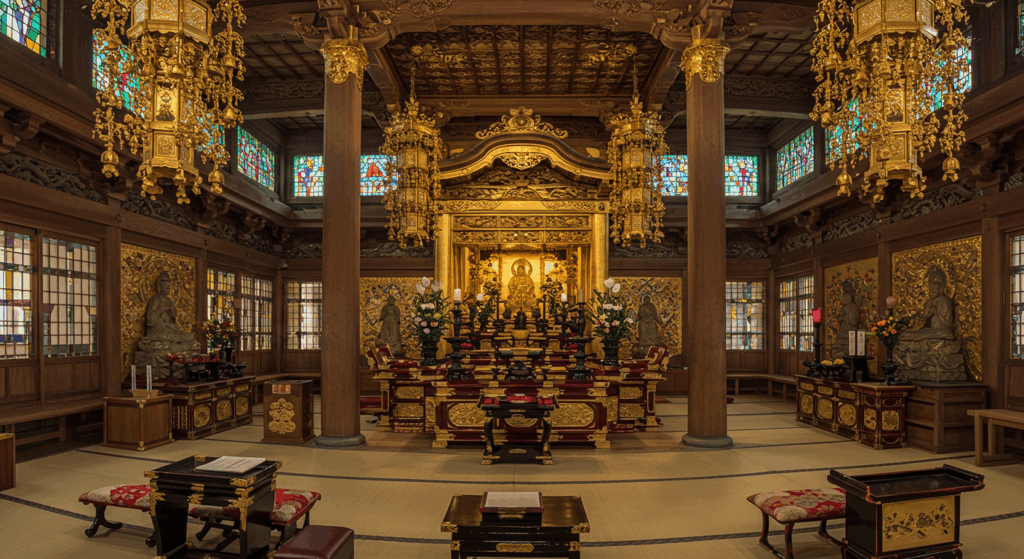

長善寺は、新潟県新潟市西蒲区に位置する浄土宗の古刹です。この歴史ある寺院は、阿弥陀如来を本尊として祀り、念仏による極楽往生の教えを大切に守り続けています。

浄土宗の開祖である法然上人が説いた「南無阿弥陀仏」の念仏は、長善寺でも日々の勤行や各種法要において中心的な役割を果たしており、参拝者や信者の方々が心を込めて唱えています。

年中行事においても、長善寺は浄土宗の伝統を大切に受け継いでいます。特に春と秋の彼岸会、そしてお盆の施餓鬼会は多くの参拝者で賑わい、先祖への感謝と供養の気持ちと共に、浄土往生への深い祈りが捧げられる重要な行事となっています。

歴史

長善寺は奈良時代の天平年間(729-749年)に創建されたと伝えられています。

当初は小さな庵として始まり、地域の信仰の中心として徐々に発展してきました。

平安時代には天台宗の寺院として栄え、多くの修行僧が訪れました。

鎌倉時代には地域の有力武士の庇護を受け、寺領を拡大。

この時期に本尊の阿弥陀如来像が安置されたと言われています。

戦国時代には一時荒廃しましたが、江戸時代初期に現在の場所に再建され、

五百羅漢像も同時期に造立されました。

明治の廃仏毀釈の時代も地域の人々の保護により伝統を守り続け、

現在も地域の文化と信仰の中心として大切に守られています。

最新のコラム一覧

アクセス

長善寺には、電車や車でアクセス可能なようです。以下に長善寺へのアクセス方法を記載したので、参考にしてみてください。

電車でのアクセス

JR越後線「巻駅」からバスで約15分、「河間」下車、徒歩約3分

※バスの本数は限られていますので、事前に時刻表をご確認ください

車でのアクセス

北陸自動車道「巻潟東IC」から約10分

国道116号線経由で西蒲区河間方面へ

駐車場:長善寺駐車場(無料・約20台収容可能)

開門時間

9:00〜16:00(年中無休・ただし法要時は拝観できない場合があるようです)